工人日报-中工网记者苏墨

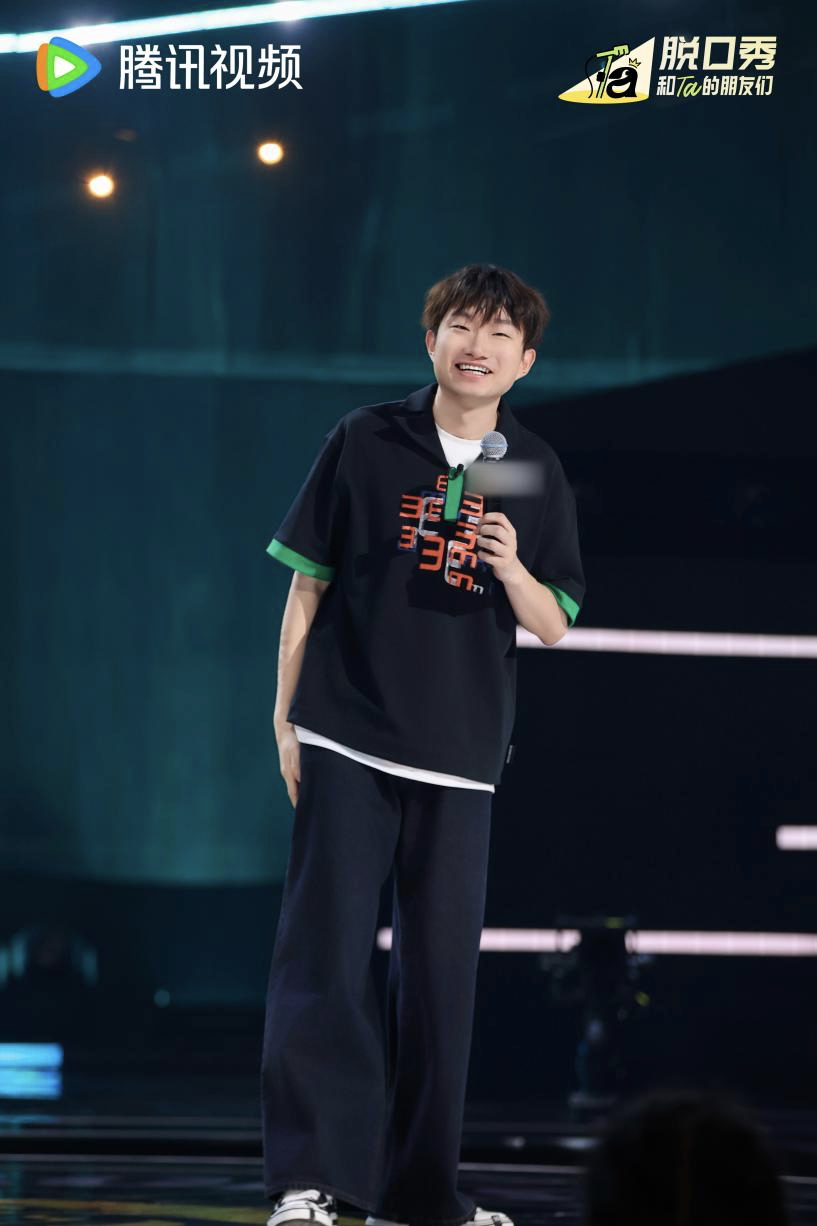

“谢谢各位,我是小奇师傅!”7月5日,在腾讯视频出品的《脱口秀和Ta的朋友们》第二季舞台上,中专毕业的小奇以其独特的“师傅”视角引爆全场,让评委和嘉宾直呼“冠军”。

“全国有相当比例的人是中专生,但生活中我们常被叫作‘师傅’,似乎容易被忽略。”首次参与线上脱口秀综艺的小奇,用金句频出的表演,既调侃了被高学历束缚的困境,也道出了低学历者在现实中可能遇到的阻碍,引发强烈共鸣。从老家高速公路管理员、大城市务工者、创业者到如今的脱口秀演员,“小奇师傅”用源于生活的真实表达,为脱口秀舞台注入了新的力量。

工人日报:你的段子聚焦中专生的职业与生活困境,这在脱口秀观众中相对少见。你觉得这个背景对你来说是优势还是劣势?

小奇:在脱口秀里,这绝对是优势。用我的话说,我有“一个没太被知识‘污染’的大脑”,看事情习惯从自身出发,理解很直接。而且在这个领域(脱口秀)讲这些,感觉还有点优越感。虽然在别的行业可能没啥优势,但在这里,优远大于劣。

工人日报:如果没有接触到脱口秀,你设想自己会做什么?

小奇:那肯定得做自己擅长的事。我可能会去当个木匠,或者尝试做歌手。

工人日报:你的创作灵感主要来自哪里?

小奇:说到底,每个人,尤其是脱口秀演员,最擅长的就是挖掘自己的生活。我的灵感就源于对自身经历的观察和内化。那种上帝视角的客观观察,我相对弱一些,我更主观。比如我在东北小城长大,父母的工作、家庭环境、我干过的各种活儿、一路走来的经历、发小的故事……这些就是我创作的富矿。

工人日报:你以“小奇师傅”作为段子结尾和称谓,这对你意味着什么?

小奇:这个称呼给我一种很微妙的感觉。大城市里挣一两百万的白领也自称普通人,网上好像没个大房子、两辆车就挺苦了。但在我看来,他们已是塔尖上的人,我身边的朋友才真正在经历生活的不易。

“师傅”这个称呼更奇怪。别人叫你师傅,通常是有求于你,需要你解决麻烦,但隐隐又让人觉得地位似乎比你高一点。这是一种别扭的尊重。我不太确定,这究竟是我在提供服务,还是对方给了我一份生计?这种微妙感很有意思。其实关于“师傅”的段子后面还有更具体的情景,但比赛时我觉得停在“师傅”那里刚刚好,留白让大家自己体会。

工人日报:作为曾经的“师傅”和现在的脱口秀演员,你会更专注于通过段子改变大家对“中专”的认知吗?

小奇:坦白说,我并没有刻意强调“中专”标签的执念。我写的是我自己的生活,但也在意观众想看什么。我发现大家学历焦虑很重。大学生的困境,有点像孔乙己脱不下的长衫,更多是心里的坎儿;本科生至少能生存,只是可能没那么滋润。

工人日报:你在段子里说“太成功的人说不了脱口秀”。现在你眼看要“成功”了,会影响后续创作吗?

小奇:有点小担心,但也没那么焦虑。你看何广智老师,以“穷”著称,现在再说穷观众可能不信了。我觉得脱口秀演员在不同阶段就该讲新的话题,关键在于能否适应你当下的生活,这很正常。那句“太成功的讲不了脱口秀”,当时多少带点自我安慰的“阿Q精神”。幽默,在我看来,是你在生活中放低姿态,为自己争取空间的一种方式。

工人日报:从东北一步步走到现在,你觉得是什么让你脱颖而出?

小奇:从小我就比较活泼爱表现。但最重要的是靠练习。脱口秀跟学手艺一样,是高度实践的艺术,需要不断总结、反馈,向更好的“师傅”学习。我没觉得自己“脱颖而出”,更像是一步一步,慢慢被人看见。

工人日报:现在全职说脱口秀,会带来思想负担或状态变化吗?

小奇:是有些变化。生活圈子变窄了,周围几乎都是同行。但负担不大,站上舞台说段子本身让我很享受,得到认可也很快乐。不过顺境反而让我惶恐,比如第一赛段拿了高票,压力巨大。倒是逆境中我更自如,更有股劲儿——当没人看好你时,反而更想爬到山顶证明自己。

工人日报:你认为段子有高级和低级之分吗?

小奇:观众可能有评判标准。在我看来,只有喜欢和不喜欢。一个好的段子,情绪或事件至少要有一个是真的。艺术加工肯定有,但绝不是哗众取宠,核心是我要讲自己真正想说的东西。

工人日报:你觉得现在逗笑观众难吗?

小奇:确实不太容易。大家刷短视频习惯了,耐心变低,很多观众对明星的热情远大于新人。如果你没什么名气,还想讲点深刻的东西?有些观众可能直接觉得“不必了,好好逗我笑就行”。这是小演员或者新人的普遍困境,线上线下都一样。

工人日报:想过一直做脱口秀演员吗?

小奇:只要嗓子还能出声,我估摸着会一直讲下去。我喜欢被人注视,喜欢看别人笑,那种认同感让我着迷。我觉得我能干一辈子。

炒股资金杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。